论良渚文化玉琮

林华东

玉琮是良渚文化重器,因其造型奇特精巧、构图优美对称、寓意深奥神秘而著称于世,1986年浙江余杭反山、瑶山墓中玉琮上发现雕琢精细,令人叹为观止的“徽像”,更为中外学者所瞩目,激起人们去揭示其蕴含奥秘的热情,玉琮遂成为一项世界性的研究题目,笔者不掩譾陋,愿就分歧最大的几个问题略陈管见,以求教于方家。

良渚文化玉琮一般可分为扁圆筒形和方柱形两大类,前者外壁以减地法突出四块对称的长方形凸面,每一凸面上都以阴线琢刻有兽面纹,其琮身低矮如镯状,故又称镯式琮,后者琮身外表呈正方形柱体,上比下稍大,四面正中各琢刻有竖向的凹槽一道, 同时又多在竖槽两侧凸面上刻出等距的横向凹槽,把琮身分成若干节,每节以四角为中轴,在相邻的两个凸面上对称琢刻出或繁或简的“兽面纹’ 琮身上下端(射面)作圆形,中心对钻有图孔,这便是人们所称的“内团外方”而中穿孔的方柱式琮,是规范后的典型玉琮。

关于玉琮的起源和用途,迄今仍是个聚讼纷纭的重大问题,法国学者吉斯拉(G.Gisel-er)说琮是‘中露’ 祟拜的礼器,日本滨田耕作先生认为”琮在初始,或是一种有圆孔方柱形的实用品,以后偶然生出以内圆象天外方象地的解释,终则确定它作为地的表号,乃在外方柱上雕刻易的四象、八卦,以加深其替象的意义;“(2)安克斯(Eduard Erkes)先生主张琮是象征地母的女阴,瑞典学者高本汉(Bernherd Karlgren)则认为琮是盛男子性器之函,是祖或祖主的宗器;凌纯声先生据此认定琮“ 象征女阴与男根,代表最原始的祖先祟拜的性器对象,陈大年先生说琮是“方食之扩大”,郭宝钧先生则主张琮是由织机上持综翻交的木琮演变而来,而比利时学者密舍尔(H.Michel)先生更认为是《尚书》、《舜典》所记的“玉衡”,是用以观测天象的一种玉视管(8),其实,不辨琮之形式,不论年代先后,或突发奇想去探寻渊源与功能,“当然不可能得出正确的结论”(9)。

冯汉骥、童恩正先生认为“琮是一种阴性和土地的象征”,诸汉文先生则主张那种单节的外方内圆而中空的方柱式玉琼的外壳是代表人们耕种的田地经界和范围,中心筒体结构是谷仓或社坛实物的缩影(10);石志廉先生指出琮最初起源于母系社会对女性生殖的祟拜,认为其形体越高大,器身节数越多,象征着持有者的权势越大,财富越多,身份地位也越高(11),然多乏实证,难为学术界所接受。

美国著名考古学家张光直先生根据琮呈“内圆外方”,认定是原始先民”天圆地方”宇宙观的体现。张氏指出“方器象地,圆器象天,琮兼方圆,正象征天地的贯串”,琮的方、圆表示地和天,中间的穿孔表示天地之间的沟通,从孔中穿过的棍子就是天地柱,在许多琮上有动物图象,表示巫师通过天地柱在动物的协助下沟通天地,因此,可以说琮是中国古代宇宙观与通天行为的很好的象征物(12)。

张先生把琮的形态与古人的“天圆地方”宇宙观结合研究,扩大了人们的视野,立论新颖,颇得众多学者的支持。有的还联系到出土玉琮的福泉山、草鞋山、张陵山、反山等良渚文化墓地都有人工堆筑的土山,以及在小石山上堆筑祭坛的瑶山,来进一步说明这种堆筑的土山,正是原始人通天观念的产物,是人们通天思想的寄托。

诚如英国著名学者李约瑟先生所云:“古代中国思想界关于大地形状的最为盛行的想法,是认为天圆地方”(13)。天圆地方的概念确实是有中国特色的,大约在商周之际业已存在。《周礼·大司乐》载:“冬日至,于地上之圜丘奏之,若乐六变,则天神皆降,可得而礼矣。······夏日至,于泽中之方丘奏之,若乐八变,则地祗皆出,可得而礼矣”。贾公彦疏曰:“言圜丘者,案《尔雅》:土之高者曰丘,取自然之丘,圜者象天圜。······言泽中方丘者,因高以事天,故于地上因下以事地,故于泽中取方丘者。水钟曰,泽不可以水中设祭,故亦取自然之方丘象地方故也”。知“天圆地方”说已被纳入周代礼制规范。此外,诸如《楚辞·天问》:“圜则九重,孰营度之?······地方九则,何以坟之?”《周髀算经》:“方属地,圆属天,天圆地方”;《淮南子·天文训》:“天道曰圆,地道日方”之类记载不胜枚举。然“天圆地方”说是否早在距今四、五千年前的良渚文化之时已经形成,并无任何依据。

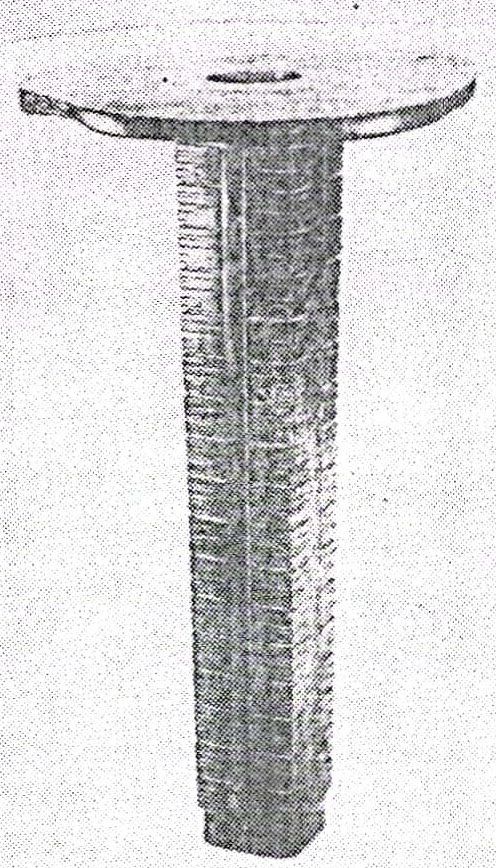

图一 草鞋山出土玉锥形器(T802②:17)

其实,我们姑且不论镯形琮和与琮相同的柱形器,仅从典型的玉琮而言,其琮体形态固然多呈内圆外方,但也并非毫无例外,如英国大英博物馆收藏一件高达49.5厘米的玉琮,射面外缘就呈方形,唯其四角稍作圆角而已。(14)(图一)在寺墩出土的玉琮,如M3:5、M3:7、M3:35、M3:32、M3:25等,以及中国历史博物馆、台湾故宫博物院收藏的大玉琮,射面外缘均稍作圆角的方形。在瑶山7号墓出土的一件小玉琮(M7:44),一端射面中间还有一道横向的半圆形凹槽,均显与张说不符。同时,在广东曲江石峡出土的一件玉琮,“孔内还存留残断的石心痕迹”(15),瑶山9号墓发现的一件镯式琮(M9:1),出土时上端还带盖,因之也就无法“沟通天地”了,故张说尚可存疑。

近年又有不少学者主张:玉琮起源于图腾柱。台湾著名古玉器研究专家邓淑苹女士曾撰文径称玉琮是“良渚文化中的图腾柱”(16),车广锦(17)、刘斌(18)等先生也主此说。牟永抗先生则认为琮的祖型可能是与“图腾崇拜有关的某种物体的转化物”(19)。均确有可取之处,自应引起我们足够的重视,但仍有些迹象难以得到圆满解释。

一般说来,图腾崇拜是原始社会的现象,但并不是所有的图腾氏族都立有图腾柱。案图腾柱是指雕刻图腾崇拜图象的柱子(有木或石质),柱有粗细高矮之别,最高者达25米。一般立在村寨前面或屋子前后,但也有立在屋顶或屋内的。既是氏族的保护神,又是住所(村寨)及氏族的标记。我国云南藏族人的“中柱”、布朗人的“擎天柱”和阿瓦人的“寨桩”,均具有同样的性质(20)。大洋洲新西兰与北美阿拉斯加土著氏族和美洲印第安人的图腾柱也多竖立于村社或家庭居宅的入口处,特林次斯人的图腾柱则只竖立于部族首领的门前。就我国史前考古来说,迄今从未发现过或怀疑是有关图腾柱的遗迹,而良渚先民有否图腾柱之设,更是不得而知。既无图腾柱实例,安能出现仿其形态的玉琮?尽管在绍兴306号春秋晚期墓出土的一件铜房子(庙堂)模型的屋顶中,虽立有图腾柱(21),但却看不出它同琮有什么关系。

图二 夹炭黑陶盆(T29④:26)图案拓片

再从琮体而论,邓淑苹女士认为玉琮是“套于圆形木柱的上端,用作神祗或祖先的象征”(22)。张光直先生也主张琮的中心圆孔穿有木柱,用作图腾崇拜的灵物(23)。笔者以前曾考虑以器身琢成琮形的锥形器为据,来支持邓氏、张氏之说,然研之再三,锥形器大多属装饰品。不但均仅把方正的器身琢成琮形而已,而且所刻位置也全在下半段或中段,并不在上端。草鞋山出土锥形器的中段被特意凸雕成玉琮状(24),然射面部位却直接制成硕大的圆锥体,它并非穿入琮的中心圆孔是显而易见的。(图一)我们所观察到的玉琮大多是两面对钻,形成由外及内逐渐缩小的喇叭口,且往往因对钻中心欠准而相互错开,或因大小不一而留下台痕。台湾故宫博物院珍藏的一件方柱式长玉琮(典藏号故玉020377)高47.2,上宽7.7~7.8、下宽6.8厘米。中心圆孔(径4.3~4.2厘米)由两端对钻,至中央接合处孔径仅为1.1厘米左右(25),颇难穿入木柱(棍)乃不言而喻。同时,在考古发掘现场中,玉琮圆孔中从未发现穿插木柱(棍)的迹象或擦痕,故玉琮源于图腾柱的说法也难以令人信服。

玉琮究竟源于何物呢?笔者最为敬佩的是日本著名考古学家梅原末治和林巳奈夫先生率先提出的玉琮源于镯的主张(26)。这从邓淑苹女士和香港考古学家杨建芳先生的论著(27),以及王巍、车广锦、李文明(28)、刘斌等同志对玉琮所作的分型定式与年代研究,均已昭示出玉琮由圆到方的发展演变轨迹。张陵山出土的早期玉琮形态确实颇接近于镯,不过,有人认为琮“源于镯”说不便解释那种射面如璧的细穿孔玉琮的起源。其实,从装饰性的镯发展成富有宗教色彩的琮,其间已产生了质的变化,失去原有的实用价值,玉琮中心圆孔变小是不难理解的。故“琮源于镯”说仍可以成立,这是林巳奈夫教授对良渚文化玉器研究的重大贡献之一。

安志敏(29)、朱莉亚·凯·默里(30)先生均认为琮系起源于环,其说实与镯类相同。不过,李学勤先生把高低有别的玉镯区分开来,改称镯身高者为玉臂圈,则似乎更为确切。英国博物院珍藏的良渚文化玉臂圈刻有与琮相同的或繁或简的兽面纹,也进一步印证了玉琮与玉臂圈的亲缘关系。(31)

然而,仅据玉琮形态而忽视对兽面纹的研究是不够的,“兽面纹可说是构成良渚玉琮的核心因素,是良渚玉琮的灵魂。而琮体本身从一定意义上讲,只不过是为表现这一灵魂而设的躯壳”,刘斌所论是颇有见地的(32)。一旦玉镯(臂圈)外壁以减地法突出四块弧面,并施刻上兽面纹,便赋予原始宗教色彩,成为神灵寄伏的玉琮了。在河姆渡遗址第四文化层曾出土有一件夹炭黑陶盆(T29④:26),外腹壁阴刻有抽象的二组图案:一组为鱼禾纹,另一组两侧各刻一鸟,中间刻兽目一对,上有如同弓形的冠饰,我怀疑这图象可能是兽面纹的嚆矢(图二)。(33)

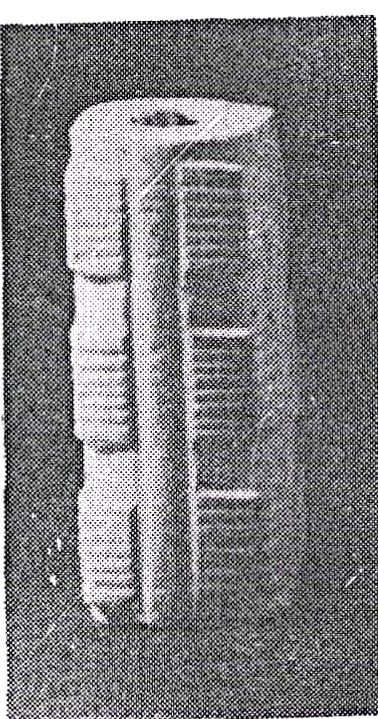

那么,良渚玉琮的用途是什么呢?除我们开头介绍的几种说法之外,还有人认为有的琮是束髻之具,也有的说是装饰品(34)。林巳奈夫先生主张玉琮便是“主”,又称为“宗”,是宗庙

祭祀时神明祖先的灵魂降临时的凭依之物。中心圆孔是用作神明祖先灵魂驻留的小屋。祖灵既可从天而降,亦可从地而出,所以中孔自上而下贯穿。玉琮上不规则的带蛋形眼的脸为太阳神的原形。器表刻“神面”可以保护死者灵魂,若生人佩戴它,还可以加福于人。(35)

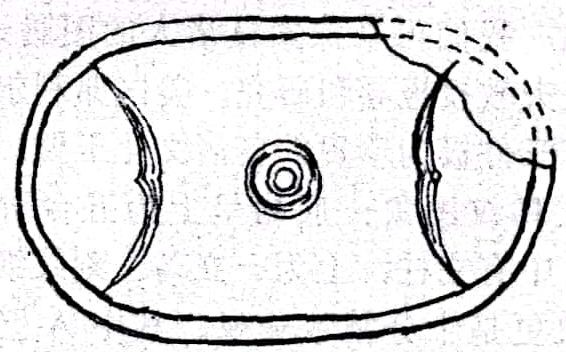

图三 邓氏复原的“良渚文化居民通天地的法器”

众多研究者则把琮与璧联系起来,并引《周礼》:“以苍璧礼天,以黄琮礼地”为证,主张琮是祭祀天地的礼器,或是巫师的通神工具。邓淑苹女士更从大批璧琮共存出土的现象,结合典籍屡见“璧琮”连用剖析,主张是“璧圆象天,琮方象地”,巫师做法,“可能在竖立的琮上方平置以璧,以木棍贯穿圆璧和方琮的中孔,组合成一套通天地的法器”(如图三)(36),此正如“礼神者,必象其类”之谓也。此种观点在学术界很流行,我们必须细加剖析。案《周礼·春官·大宗伯》原文是:“以玉作六瑞,以等邦国,王执镇圭,公执桓圭,侯执信圭,伯执躬圭,子执谷璧,男执蒲璧。以禽作六挚,以等诸臣,孤执皮帛,卿执羔,大夫执雁,士执雉,庶人执骛,工商执鸡。以玉作六器,以礼天地四方,以苍璧礼天,以黄琮礼地,以青圭礼东方,以赤璋礼南方,以白琥礼西方,以玄璜礼北方,皆有牲币,各放其器色”。《周礼》中所列祭祀名目繁多,等级森严,所谓祭祀天地的六器,却被列在公、侯、伯、子、男爵位执以朝的“六瑞”和诸臣间执以见的“六挚”之后,显系相悖。故孙治让等清代学者均正确地指出,此六器是告礼于方明所用,并非正祭(37)。事实上,从同书所记:“四圭有邸,以祀天旅上帝,两圭有邸,以祀地旅四望”(38)可知,真正用于祭祀天地的是一种玉圭形器。当然,这也并非信史,它还须由考古资料来证实。

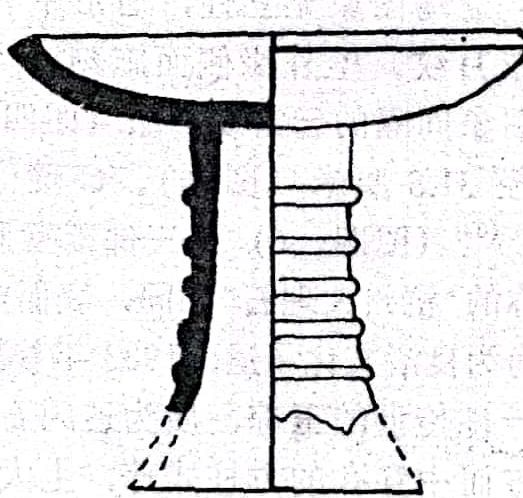

图五 琮形管(瑶山 M3:38、瑶山 M9:72)

细审《周礼·春官·大宗伯》中以璧、琮、璋、琥、璜配合苍、黄、青、赤、白、玄等玉色,用以礼天地四方之神,正“反映了浓厚的阴阳五行说”(39)。对此,已故的著名考古说"(39)学家夏鼐先生早就指出:“《周礼》是战国晚年的一部托古著作”,“书中关于六瑞中各种玉器的定名和用途,是编撰者将先秦古籍记载和口头流传的玉器名称和它们的用途收集在一起,再在有些器名前加上形容词使成为专名,然后把它们分配到礼仪中的各种用途去。这些用途,有的可能有根据,有的是依据字义和儒家思想硬派用途。这样他们便把器名和用途,增减排比,使之系统化了。”(40)夏说可谓卓识。

图四

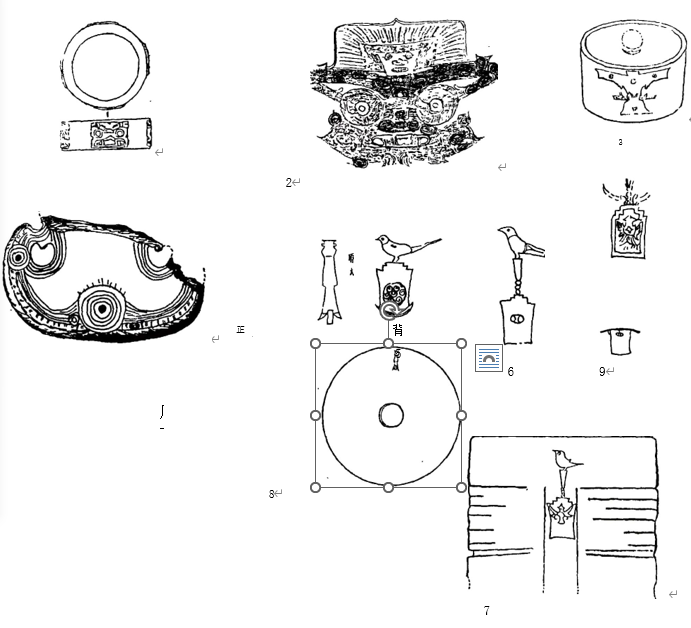

1. 张陵山镯式玉琮(M4:02)2.琮玉上精刻的“神徽”(M12:98)3.美国弗利尔美术馆藏玉臂圈(虚线图,系刻在背面)4.河姆渡象牙雕刻蝶形器 5.(A璧)图象6.美国弗利尔美术馆藏玉璧立鸟图象(C壁)7.首都博物馆玉琮立鸟图象8.余杭安溪出土良渚文化玉璧及其图象 9.美国弗利尔美术馆藏玉璧图象 10.吉斯拉的玉琮图象

假设按《周礼》所载琮璧确为祭祀天地的礼玉,但能否早到良渚文化之时,疑窦颇多。首先,六器中的圭、璋、琥,在良渚文化遗址或墓葬中,迄今未见出土。再者,被人们认为是祭坛和墓葬合一的以祭天礼地为主要用途的瑶山良渚文化祭坛,之所以建在山顶上,“高上加高应有通向上天之意”,而埋在祭坛上的所谓神权执行者巫觋的各座墓中,虽有不少玉琮出土,然而,却连一件“礼天”的玉璧都无随葬。在反山墓地M15、M18、M19、M22,也无琮璧配套随葬的现象。因此,说玉琮是祭祀天地的礼器,证据不足。我们从《尚书》、《诗经》、《左传》有关祭祀用玉中,殊乏以琮祭祀的载记,结合山西侯马盟誓坑(41)和1933年在山东泰安县蒿里山唐玄宗泰山封禅遗址坑出土物和禅地祗玉册中,有玉璧而无琮的事实(42),也可大致窥其端倪。

我们要探索玉琮的功能,还得从考古资料来综合分析,张陵山出土的镯式琮,是良渚文化最早的玉琮,其凸面上琢刻的粗眉圆眼、阔口獠牙的兽面纹凶猛而威严,令人望而生畏(图四、1),确为商周青铜器盛行饕餮纹的滥觞。在反山、瑶山等属良渚文化中期偏早的基葬中,玉琮已趋规范化,以内圆外方为主,单节居多,少数为2~5节。排列位置大多在死者腰腹部,唯反山M12随葬的号称玉琮之首的“琮王”(M12:98),系平正地放置在头骨左上方,与其他玉琮的位置明显不同。在琮王四个正面的直槽上下各有一个精雕细刻的神人与兽面复合像-神徽(图四、2)。对此,有的释是一位头戴羽冠的英俊战神,其胸腹部位隐蔽在兽面盾之后,作冲击前的跳跃动作。也有的说是兽神的人形化,既可以作在兽面的表象里包含着人形的精灵,或是兽的精灵已具有人的形状”(43)。张光直先生主张这种图象可称“人兽符号”或“巫路符号”(44)邓淑苹则指出原报告中解释为上节的所谓“兽面”的前肢,该图象应正名为“神祖动物面复合像”(45)。最近,又有类似的观点,认为神人与兽面复合像应截然分为上下两个部分:上部为神人,是头戴大羽冠的人形,当是当时巫师及酋长形象的写实;下部为兽,也即虎的正面头像。琮王上的“神人兽面纹”实际上是巫师骑于趴伏的神兽身上,双手扶住兽头两侧的正面造像,其含义是巫师以兽为通天坐骑,乘之往返于天地之间(46)。不过,更多的研究者均主张这是“良渚人”图腾崇拜的徽像,应较接近史实,然也并非无懈可击:

图六 大汶口文化陶器上的符号

首先,作为图腾崇拜的徽像,当是十分神圣的,一般多刻在具有宗教和祭祀意义的物体之上,在其他良渚文化遗址中自应有所发现,绝不会只见于墓中随葬的各种玉器之中。其次,琮王上的徽像或繁或简(习称兽面纹)地见于同时的一些琮、钺、冠状牌饰、牌饰、半圆形饰、三叉形器、璜、柱形器、锥形器、管、坠等玉器上,而学界同仁几乎众口一辞,认定兽面纹正是神徽的简化,那么,辨识施刻有兽面纹的玉器,也就成为我们打开神徽和玉琮奥秘的一把钥匙。准此,则下列玉器应引起我们重视:有些断面为圆形或扁圆形,而下半段刻兽面纹和断面呈方形,下半段或中段刻成琮形或兽面纹的锥形器(47),多锥端朝上,且往往以3至9件集束状放置在头骨上方,并与三叉形器邻近或相迭压,故定为装饰品谅无大错,当然,有些单件出土者也可能与原始宗教有关。特别是刻有兽面纹(神徽)的璜、半圆形饰、串饰、管、坠等玉器(48),则明显是装饰品无疑,这可从反山、瑶山、寺墩、福泉山出土的玉串饰得到证实。令人深思的是,其中的玉管都刻有兽面纹,横断面有圆形和方形,尤其是方形的玉管,与玉琮形体毫无二致,唯器形较小而已(图五),这种琮形管(也可称“管形琮”)曾见于江苏新沂花厅遗址出土的玉串饰中(49),确为装饰品。在装饰品上刻神灵形象,以祈求好运、遇难呈祥的例子,在少数民族中并不罕见。因此,与其说神徽是图腾崇拜的偶像,不如说是良渚人祈福禳灾,具有宗教色彩的神灵形象。

再者,在寺墩、福泉山和草鞋山等良渚文化晚期墓中,已出现了多节数的高大玉琮,寺墩所出达15节(M3:16)之多,最高者(M3:26)为33.5厘米。大英博物馆收藏的玉琮多达19节,高49.5厘米(50)。比中国历史博物馆收藏的玉琮稍高,但节数相同(51)。同时,晚期玉琮上的兽面纹多已简化成两个表示眼睛的圆圈和凸出的横向扉棱,有的甚至连圆圈也省略,抽象简化到难以辨别出兽面纹的踪影。有人因此解释说原由兽面纹承载的宗教内涵,此时已移注到琮体上去了(52),但这同民族调查资料相悖。案图腾是民族社会的精神统治者,她披着神秘的灵光,深深地烙印在先民的头脑中,经不断地修正,图腾神也日臻完善,代代相传,延续了相当漫长的时间,如汉人对龙的崇拜,闽越人对蛇的崇拜,埃及人对鹰的崇拜都是典型的例子。倘作为玉琮灵魂的兽面纹(神徽)是良渚人的图腾徽像,理应日臻完善,不会出现这种逆转现象,兽面纹不可能在良渚晚期便即简化消失。

既然兽面纹作为良渚人图腾徽像的说法令人疑惑,那么,良渚人的图腾崇拜又是什么呢?要回答这个问题,我们还得暂时把话题扯远,先来辨别几件弥足珍贵的玉琮及臂圈。

据林巳奈夫教授介绍,在美国弗利尔(Freer)美术馆珍藏有一件玉臂圈,它的外璧一面上刻有“&”形符号,另一面刻上形如双翼,中有兽目,下连底座形的图象(图四、3).林巳奈夫先生指出玉臂圈上的“&”形符号,与山东莒县陵阳河和大朱村、诸城前寨遗址所出相同(图六),而把那下连底座形的双翼状图象,与良渚倒梯形器(冠状饰)联系起来,阐明它具有良渚文化的特征,并追溯到河姆渡文化的蝶形器,精辟地指出玉臂圈上前后相对的两个刻划图象,把远离两地的大汶口文化和良渚文化的氏族徽号集中地表现在一起,是两支原始文化相互交流、传播的标志。(53)

又据石志廉先生介绍,1958年中国历史博物馆收藏有一件深碧色的大型玉琮,作方柱圆口,上大下小,共分19节,上刻极简化的兽面纹,高49.2厘米。弥足珍贵的是,细心的石志廉先生发现在其正中竖槽上端阴刻有细若毫发的“&”形符号,在底部内壁一侧还刻斜三角形符号。石先生以其符号和玉质同福泉山的良渚文化玉琮迥然不同为据,认定此玉琮和弗利尔美术馆的玉臂圈为大汶口文化遗物,继而主张&形符号是出自对太阳和月亮的崇拜,同时又结合河姆渡文化的太阳纹和鸟纹,指出大汶口文化和良渚文化在某种程度上有着一定联系和相互影响。(54)

确实,在大汶口文化和河姆渡文化、良渚文化之间早就有了相互的文化交往,这有如下事实为凭:大汶口文化遗址出土的骨匕、骨锥、骨凿、骨镞、陶盆、陶钵,在河姆渡遗址都有发现。而有段石锛、玉钺和鹤咀锄(55),在良渚文化遗址中均有出土。在属大汶口文化的江苏新沂花厅遗址出土的玉琮、璧、璜、臂圈、瑷、琮形锥状器、有段石锛、石钺,陶器中的贯耳壶、宽把杯、瓦足鼎、喇叭形瓦楞纹圈足豆、横贯耳高颈罐等,均与良渚文化同类器难分轩轾(56),1988年10-12月间还发现有一件高达42厘米的大型玉琮(57)。在上海福泉山良渚文化遗址中曾出土有一件典型的大汶口文化的陶背壶(58)。林巳奈夫教授又发现南京北阴阳营出土的一件陶尊上,刻有与山东莒县大朱村、陵阳河所出相类同的属大汶口文化的图象(59)。甚至远在渤海湾口的山东长岛县庙岛群岛的大竹山岛附近海域,还从海中捞出一件陶釜,形制和花纹与河姆渡文化第四期(一层)和崧泽文化的陶釜基本相同,足证上述立论并非向壁杜撰。

图七 良渚荷山出土陶豆

在河姆渡遗址也曾发现有太阳和飞鸟的图象,这就是举世著名的“双鸟朝阳”纹象牙雕刻蝶形器,“太阳”以五道圆圈构成,外圆上有炽烈的火焰,两侧各有一鸟,向着太阳振翅起飞(60)。在余姚河姆渡遗址博物馆也陈列有一件刻有太阳纹的象牙蝶形器,太阳同样以多道圆圈组成(图四、4)。在余杭县良渚镇荀山曾出土一件良渚文化黑陶豆,豆盘内底阴刻有太阳纹和云纹,太阳纹居中,以五道圆圈构成(图七),这正是河姆渡文化太阳纹的继承与发展;两旁以双线对称细刻出中为尖角,两侧弧圆如狭长的尖翼状云纹。同样的云纹图象也见诸上海博物馆所藏的一件良渚玉琮上部(图八)(61),足证此玉琮上的记号并非属大汶口文化无疑。

图八 上海博物馆所藏玉琮局部拓片

安志敏先生认为中国历史博物馆珍藏的玉琮,可能出自山东青岛附近(62),与石先生所说相合。但从近年花厅遗址的新发现,当也不可排除出自苏北或苏鲁交界地区的可能。以前,笔者曾因余杭良渚荀山豆盘上太阳纹和云纹的发现,而怀疑玉琮、玉臂圈上的“&”纹也同属良渚文化徽号,然思之再三,觉得良渚豆盘上的太阳纹系以多道圆圈构成,云纹则采用复线,中凸尖角,两侧弧如尖翼状,与大汶口文化徽号不同,因而赞同林已奈夫教授的观点,即中国历史博物馆所藏玉琮和弗利尔美术馆所藏玉臂圈,应属刻有大汶口文化徽号的良渚文化玉器,是两支原始文化交往密切的写照。

至此,我们再来探索良渚人的图腾崇拜。据林巳奈夫教授报导和研究,美国弗利尔美术馆收藏有三件极为珍贵的良渚文化玉璧,其上均刻有立鸟纹图象:底略呈上为五台阶状的“盾”形,中有立柱,上为一立鸟。刻纹细若毫发,图象更是十分精致美观。其中A璧外径23.5厘米,立鸟图象无立柱,盾形中有圆涡纹,下为弦月纹。璧外缘侧面施刻以飞鸟和“鱼骨”状图象间隔的云雷纹四组(图四、5)。B璧:外径31.8厘米(图九)。C璧:外径24.5厘米。(63)(图四、6)这三件玉璧质地多与现代俗称的“杭州大理石”相同,表面全经精磨抛光,确为良渚文化孑遗。1983年首都博物馆入藏有一件传世的玉琮,质为透闪石软玉,系内圆外方而中穿孔的方柱式琮,上大下小,共15节,每节有象征性的简化兽面纹,通高38.2厘米,令人瞩目的是,在竖向凹槽上端刻有纤细的上为五台阶状的“盾”形与立鸟图象(64)。蒙首都博物馆薛婕女士惠赠这一珍贵图象资料(图四、7),从而使我们得知它与弗利尔美术馆珍藏的玉璧上立鸟图象(见B璧)大同而小异。不过,弗利尔美术馆的三件玉璧,有人曾认为它是山东的岳石文化遗物(65),实误。1989年12月在余杭县安溪出土有一件玉璧,色呈青灰,边缘微凹。直径26~26.3、孔径4.5.厚1.1厘米。弥足珍贵的是:在璧正面细刻有一五台阶状“盾”形图象,与之相对的背面则刻一上作三叉状,下如“觚”形(倒置)的符号(66)。(图四、8)因而确证弗利尔美术馆珍藏的刻有立鸟的三件玉璧,及另一外缘刻与C璧盾形图象下半截相同图象的玉璧,(67)(图四、9)和首都博物馆、台湾故宫博物院收藏的玉琮,及吉斯拉(Gieseler)的刻有盾形图象(68)(图四,10)的玉琮,全为良渚文化玉器无疑,林巳奈夫教授所论完全正确。

现在要提醒大家注意的是:弗利尔美术馆的三件玉璧和首都博物馆收藏的玉琮,其上均刻有立鸟图象,在福泉山、反山、瑶山还出土有数件鸟形玉器或饰刻鸟纹的陶器,所以,我认为刻于琮璧显要位置、伫立于立柱或盾形上的鸟,才真正是良渚先民的图腾崇拜,鸟纹在草鞋山良渚墓葬中的一件贯耳壶上也有发现(69)。从河姆渡文化发展到良渚文化,再从东周时的越国文物及至六朝青瓷和文献典籍,都不乏以鸟为主题的遗物和有关记载,说明鸟确是越之先民和越族的图腾崇拜。有关于此,笔者早在1979年初撰写的《试论河姆渡文化与古越族的关系》和1981年写的《再论越族的鸟图腾》二文中已率先全面论证(70),现已得到学术界公认,此不赘述。

图九 美国弗利尔美术馆珍藏玉璧和立鸟图象(B璧)

不可否认,在一些良渚玉器上的神徽(兽面纹)两边,施刻的鸟纹居于陪衬的位置。不过,刻于主要位置的神徽,其足为鹰爪,按周南泉先生的解释,为“人兽复合纹”,“都应为鸟纹,只不过在表现时,它们是正视而不是侧视,对其形象尽量夸大其凶猛奇特,以树其威。是以所有称'人兽复合纹'者,皆宜称'人鸟复合纹'。”(71)此说即使不中,然无论是民族资料,抑或典籍记载均有启示,图滕崇拜有专一的对象,并不是所有的同类。如吕光天先生在《北方原始社会形态研究》中,列举的居于我国东北的鄂温克人,其中的那乌那基尔氏族的图腾,是一种灰色的水鸟,造鲁套特氏族的图腾是天鹰,鹅特巴亚基尔氏族的图腾是天鹅······.又如文献记载中商族的图腾是“玄鸟”,再如《左传·昭公十七年》所记的青鸟氏、丹鸟氏、祝鸠氏······均是其证。由此可知良渚人图腾崇拜中的鸟,不会是所有的鸟类。事实上,处于陪衬位置上的鸟,与玉璧、王琮上的立鸟俨然有别,当然,前者是变体的鸟纹,似另有寓意。耐人寻味的是,良渚玉璧上的立鸟,正是河姆渡遗址所见的那种钩喙的鸟类形象仍依稀可辨。因之,笔者斗胆推测良渚人图腾崇拜中的鸟,似为鸷鸟之属。

现在我们再回到主题,来揭示玉琮的真正功能是什么?我认为玉琮是一种复杂的实体,尽管其器型和施刻或繁或简的兽面纹图像均基本相同,然高矮方圆、大小各异,用途更是不可一概而论。如小型玉琮,出土位置多与玉钺相邻,有的殆即钺的挂饰或附件,而有的雕刻简化神徽、外形与琮相同的琮形管(实也可称琮或管形琮),则明显是装饰器(串饰构件)。对此,牟永抗、邓淑苹、王明达先生已加以分别命名无疑是正确的,然因其形制、花纹与琮无异,故仍不失为探明玉琮奥秘的借鉴。

就规范典型的玉琮而论,出土有大量玉琮的寺墩3号墓颇应深入研究。案3号墓随葬玉璧24件,而玉琮多达32件,当时还举行过某种点火燃烧的入葬仪式。汪遵国先生据《周礼》上的“驵璧琮以敛尸”记载,主张是玉敛葬的最早实物例证(72),其说甚是,尤应深思的是,此墓中随葬的32件玉琮,除一件置于死者头部正上方外,其余均围绕在人骨架四周。联系到反山20号墓棺椁盖板上的前、中、后部纵向中轴线,曾分别发现一件(位置基本等距)与小型玉琮相同的柱形器等现象,并结合我们上文所作琮上的徽像为良渚人祈福禳灾的形灵之论述,以及四川广汉三星堆二号祭祀坑(商代)出土手中各执一琮的青铜人像分析(73),我认为玉琮确是同原始宗教巫术有关的工具。它随葬入墓中,表明是良渚人用以保护死者、镇墓厌胜、避凶祛邪的法器。

其次,玉琮全多出自大中型墓葬,有的墓坑底曾发现有木板灰痕迹或“棺床”,当时置有棺木或棺椁葬具是毫无疑问的。同时,凡出土有琮、璧的墓葬,随葬品不但精美而且十分丰厚,在张陵山、草鞋山、福泉山等地还发现殉人现象。出土大量玉琮的寺墩3号墓,随葬品多达100多件,而墓主人仅为一20岁左右的男性青年。有人因定瑶山是土坛与墓葬复合的祭坛遗迹,玉琮又属通神工具或祭祀天地的礼器,便主张瑶山埋葬的死者生前就是巫觋,可能也是祭祀的对象。其实当时不可能有那么多的巫觋,瑶山祭坛和墓葬也不是同一回事,而是祭坛废弃后被用作氏族墓地的,墓葬比祭坛的年代要晚得多(74)。综上所述,反映出随葬有大量玉琮、璧的墓主人生前具有各种特权,占有大量财富,拥有妻妾,杀殉奴隶,应当是当时的氏族显贵,有的可能是军事酋长之类人物,实际上也是最早的奴隶主。从美国哈佛大学收藏的良渚文化黑陶贯耳壶上发现的原始文字(75),可以认定良渚文化末期应已出现了国家(方国)。联系到《周礼·冬官·考工记》屡有“驵琮”,“宗后以为权”或“天子以为权”;及大琮“为内镇”,“宗后守之”载记,则玉琮显然是基主人生前权力、身份、财富的信物标志。

再从安徽定远县山根许、潜山薛家岗、广东石峡和封开、海丰、江西丰城和德安(76)、苏北新沂花厅、山东茌平、山西陶寺、延安(77),都出有玉琮论之,大都是文化传播的结果。但是,倘若细察与良渚文化圈相邻的鲁南~苏北、安徽山根许、江西丰城和广东石峡所出与良渚文化如出一辙的玉琮,参考《周礼·冬官·考工记》中的璧和琮用“以頫聘”,或“诸侯以享天子”;《仪礼·聘礼》中的“享君以璧、享夫人以琮”等贵族间享献頫聘之类记述,当不可排除良渚文化玉琮还可能是良渚方国同其他氏族部落或方国交聘,馈赠的礼器。(78)

要之,本文归结如下几点:

1、玉琮起源于玉臂圈(镯),并非图腾柱。

2、琮上的“神徽”是良渚先民祈福禳灾,具有神秘宗教色彩的神灵形象。鸷鸟才是良渚人的图腾崇拜。

3、良渚文化玉琮不是原始先民“天圆地方”宇宙观的体现,说琮是祭祈天地的礼器,证据也不足。惟琮和璧组合用以敛尸可信。

4、大汶口文化中晚期和河姆渡文化晚期及至良渚文化之间,早已有了密切的文化交往。

5、琮是寓宗教、装饰、仪礼,权力于一体的复杂而特殊的玉器,用途不可一概而论。小型玉琮可能是玉钺的挂饰或附件,多具有装饰功能:规范典型的玉琮为与原始宗教巫术活动有关的工具,而随葬入墓中的玉琮,应是良渚人用以保护死者、镇墓厌胜、避凶祛邪的法器。由于拥有玉琮的主人均属氏族显贵,故玉琮也就成为死者生前权力、地位、财富的标志。同时,玉琮还可能是良渚方国同其他氏族部落间交聘或馈赠的礼器。

6、良渚文化末期应已出现了国家。

——————————————————

(1)Dr. G. Gieseler, La Tablette Tsong Du Tcheou-Li, Archeologique, Paris. 1915.

(2)见那志良、王循诒译:《有竹斋藏古玉谱》,台湾中华书局,1971

(3)Erkes, E. Idols in Pre- Buddhist China, Artibus Asiae, Vol. III. 1928

(4) Karlgren, C. Some Fecudity Symbols in Ancient China,Bulletin of the Museum of For Ezstern Antiqui-ties, No.2. Stockholm. 1930.

(5)凌纯声:《中国古代神主与阴阳性器崇拜》。(台湾》《中央研究院民族学研究所集刊》第八册,1959年。

(6)见那志良:《古玉图籍汇刊》。

(7)郭宝钧:《古玉新诠》,《中央研究院历史语言研究所集刊》第20本下。1948年。

(8)见邓淑苹:《故宫博物院所藏新石器时代玉器研究之二一一琮与琮类玉器》,(台湾)《故宫学术季刊》第六卷,第二期,1988年冬。

(9)王巍:《良渚文化玉琮刍议》,《考古》1979年2期。

(10)冯汉骥、童恩正:《记广汉出土的玉石器》,《文物》1979年2期。

诸汉文:《良渚玉琮试析》,江苏《文博通讯》(内刊)1983年5期.

(11)(51)(54)石志廉:《最大最古的2形纹玉琮》,《中国文物报》1987年10月1日。

(12)(23)张光直:《谈“琮”及其在中国古史上的意义》,《文物与考古论集》文物出版社。1986年。又《中国古代史在世界史上的重要性》。见《考古学专题六讲》。文物出版社,1986年。

(13)李约瑟:《中国科学技术史》第五卷,地学。科学出版社,1976年版。

(14)(50)《海外遗珍》图6,(台湾)故宫博物院印行。案原书记高48.3厘米,实误,蒙邓淑苹惠告,特此申谢。

(15)《广东曲江石峡墓葬发掘简报》,《文物》1978年7期。

(16)邓淑苹:《新石器时代玉琮》,(台湾)《故官文物》1986年34集。

(17)车广锦:《良渚文化玉琮纹饰探析》,《东南文化》1987年3期.

(18)(32)(52)刘斌:《良渚文化玉琮初探》,《文物》1990年2期。

(19)见《良渚文化玉器·前言》,文物出版社·两木出版社,1989年。

(20)参见高明强著:《神秘的图腾》、江苏人民出版社。1989年。

(21)《绍兴306号战国基发掘简报》,《文物》1984年1期。林华东:《绍兴306号“越墓”辨》,《考古与文物》1985年4期。

(22)邓淑苹:《中华五千年文物集刊·玉器篇一·新石器时代至商前期》,台湾·士林,1985年。

(24)见《良渚文化玉器》图149。

(25)同注(8),图版六。

(26)梅源末治:《殷墓出土の琮レ-Lz》。《考古学杂志》第42卷第3期,1957年。林巳奈夫:《中国古代之祭玉,瑞玉》,《东方学报》第四十册,1969年。

(27)杨建芳:《中国史前五种玉器及其相关问题》,《新亚学术集刊》,1983年4期。

(28)(34)李文明:《对良渚文化玉琮的探讨》,《东南文化》1989年6期。

(29)(39)(62)安志敏:《关于良渚文化的若干问题》,《考古》1988年3期。

(30)见贺云翱译:《新石器时代的中国玉器》,《东南文化》1988年2期。

(31)李学勤:《论新出大汶口文化陶器符号》,《文物》1987年12期。案玉臂圈在《良渚文化玉器》中称作“筒形器。”

李学勤:《海外访古记(三)》,《文博》1987年第2期,图一。彩图见《中国美术全集》工艺美术编,4。

(33)《河姆渡遗址第一期发掘报告》,《考古学报》1978年1期,图十七,4。

(35)林已奈夫:《中国古代の玉器、琮し→い2》,《东方学报》第60册,1988年,参见丁乙:《良渚文化壁琮意义研究》,《中国文物报》1989年11月24日.

(36)邓淑苹:《考古出土新石器时代玉石琮研究》,台湾《故宫学术季刊》第6卷第1期,1988年秋。

(37)孙诒让:《周礼正义》卷35。案方明是泛指祭祀众神的方木,《仪礼·觐礼》有详释。

(38)《周礼·春官·典瑞》。

(40)夏鼐:《商代玉器的分类、定名和用途》,《考古》1983年5期。

(41)《侯马盟书》,文物出版社,1976年。

(42)见邓淑:《放宫博物院所藏新石器时代玉器研究之一--璧与“璧》注(112),(台湾)《故宫学术季刊》第5卷第1期,1987年秋。

(43)牟永抗:《良渚玉器上神崇拜的探索》。《庆祝苏秉琦考古五十五年文集》,文物出版社,1989年。

(44)同(12)b.

(45)同(3).

(46)刘方:《良渚“神人兽面纹”析》。《文物天地》1990年2期

(47)同,图133、135、138、139、141~150.

(48)同(24),图152、155、156、164、171~182、187、188.

(49)(56)《1987年江苏新沂花厅遗址的发掘》,《文物》1990年2期。

(53)林巳奈夫:《关于良渚文化玉器的若干问题》。《博物馆》第360号1981年(日本)。

(55)《大汶口》(新石器时代墓葬发掘报告),文物出版社,1974年,骨匕见图版34:1、4、5、6,骨凿见图版36:1、2、7、8、14~17,骨镞见图版31,陶盆见图版86:2,陶钵见图版87:3,有段石锛见图版26:2,玉钺见图版23、24,鹤咀锄见图版104:1。

(57)新文:《花厅遗址又有重要发现》,《中国文物报》1988年1月22日。

(58)《上海青浦福泉山良渚文化墓地的发掘》,《文物》1986年10期。

(59)林已奈夫:《中国古代的酒瓮》,《考古学杂志》65卷2期,1979年。

(60)汪济英、林华东、曹锦炎:《浙江文物》,图版4,浙江人民出版社,1987年。

(61)见《上海博物馆》,图版127,上,文物出版社,1983年。

(64)薛婕:《鸟纹玉琮》,《北京日报》1984年11月10日。

(65)石兴邦:《山东地区史前考古方面的有关问题》,《山东史前文化论文集》,齐鲁书社,1986年。

(66)蒙余杭县文管会惠告,特此申谢。

蒙林已奈夫提供资料,特此申谢.(68)见(8)插图21、23,并见林已奈夫:《良渚文化和大汶口文化中的图像记号》,图8、图9,《东南文化》1990年6期。

(69)《江苏吴县草鞋山遗址》,《文物资料丛刊》第3辑,文物出版社,1980年。

(70)林华东:《试论河姆渡文化与古越族的关系》,《百越民族史论集》,中国社会科学出版社,1982年。又《再论越族的鸟图腾》。《浙江学刊》1984年1期。

(71)周南泉:《“玉琮王”探释》,《中国文物报》1990年8月23日。

(72)汪遵国:《良渚文化“玉敛葬”述略》,《文物》1984年2期。

(73)沈仲常:《三星堆二号祭祀坑青铜立人像初记》。《文物》1987年10期。

(74)林华东:《瑶山良渚文化祭坛小议》,《东南文化》1988年5期。

(75)饶宗颐:《美国哈佛大学所藏良渚黑陶上的符号试释》,《浙江学刊》1990年6期。

(76)据邓淑苹研究,江西也是玉琮分布区(见(36)).现已得到证实,邓说可谓卓识。江西玉琮见《丰城出土的良渚文化玉器》。《江西文物》1989年2期。《德安县几件馆藏文物》。《江西文物》1990年3期,广东封开县和海丰县(疑年代稍晚)玉琮见《中国考古学年鉴》,1985年。

(77)姬乃军·《延安市发现古代玉器》。《文物》1984年2期。陶寺玉、石琮见《1978-1980年山西襄汾陶寺基地发掘简报》。《考古》1983年1期。山东茌平县尚庄遗址出土有一件琮。此蒙邓淑苹惠告,特致谢意。

(78)本文引用的考古简报还有:《1982年江苏武进寺墩遗址的发掘》,《考古》1984年2期。《江苏吴县张陵山遗址发掘简报》、《文物资料丛刊》第6辑,1982年。《浙江余杭反山良渚墓地发掘简报》和《余杭瑶山良渚文化祭坛遗址发掘简报》,均见《文物》1981年1期。《浙江省余杭县安溪瑶山12号墓考古简报》,《东南文化》1988年5期。

附记:本文蒙日本著名学者林已奈夫教授、台湾邓淑苹研究员、首都博物馆薛婕女士和余杭县文管会提供照片及资料,特此申谢!